Pedazos de olvido por Tomás Monreal

Luz de plata y de pixel sobre el plumaje de un gallito tornasol

Texto por: Jesús Eduardo Cardoso Pérez.

La minuciosa selección de encuadres, el maridaje logrado entre sombras y reflejos, un manejo diestro de la luz, así como el despliegue de una paleta de tonalidades grises que reconcilian el blanco con el negro, son botones de muestra del oficio fotográfico practicado con pasión por Tomás Hernández Monreal durante más de medio siglo.

Paciente y constante, persigue la luz tras su artefacto fotográfico. Apunta y dispara haciendo suya una urdimbre tramada de significados. Ocupa el espacio con su mirada apoderándose de la luz en un instante: construye una luminocracia. Cazador empedernido de paisajes urbanos, el fotógrafo nos ofrece ahora imágenes de una de sus presas favoritas: la cantina, un jirón de espacio y tiempo de la ciudad de Zacatecas.

“El gallito” fue en vida una cantina que duró anclada casi un siglo a un estrecho callejón en la parte más baja del casco antiguo de la población, en el ombligo del Laberinto, casi encima de la junta de los arroyos embovedados de La Plata y de Chepinque: ahí vio por vez primera la luz y vivió su pasión hasta alcanzar la muerte hace justo treinta años.

A caballo entre el documento y la obra artística, las fotografías aquí expuestas son representaciones personales de la morfología y el alma de un espacio particularmente lúdico. Las imágenes creadas por Tomás Hernández Monreal irrumpen como memoria lumínica, fragmentos de luz, artificio cultural.

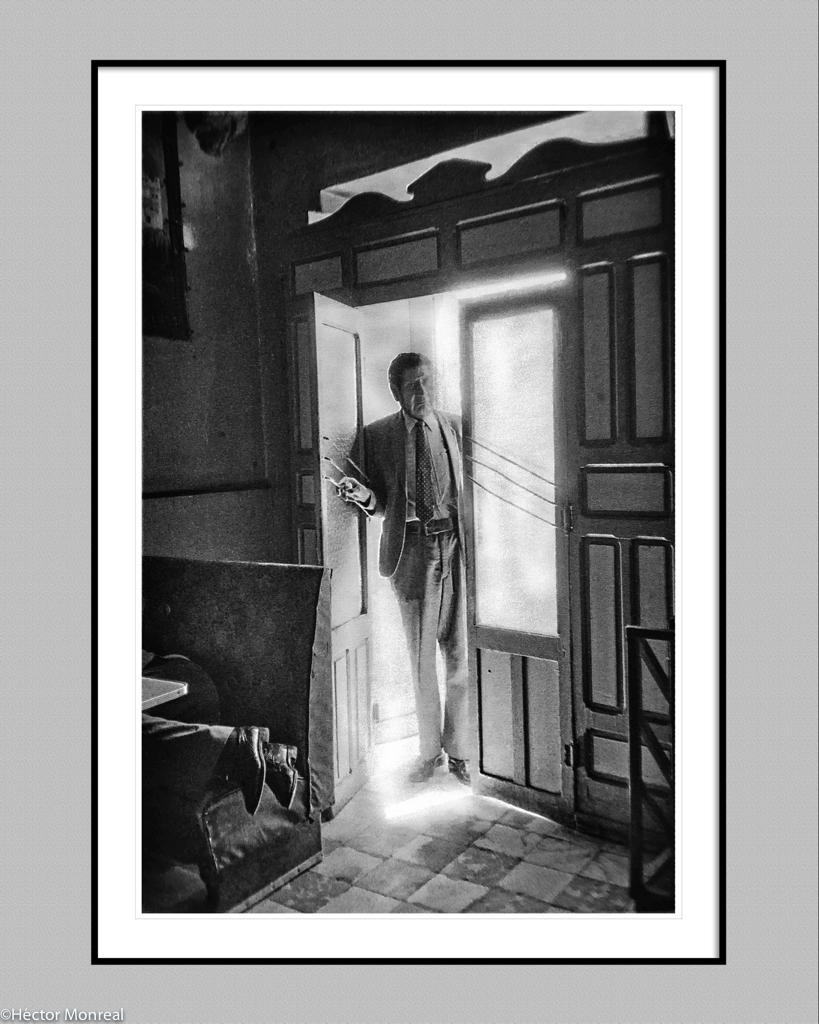

La obra data de mediados de los años ochenta del siglo pasado y es fruto de un maridaje entre luces de plata y de pixel. Editadas de manera digital para esta ocasión, las fotos en su origen fueron tomadas con cámara analógica, en blanco y negro y sin recurrir a la luz artificial. Al autor le bastó la escasa luz natural que tímidamente se colaba desde el callejón a la cantina por una puertecilla abatible de dos hojas, que hacía las veces de un gran obturador. Entre el fotógrafo y la pequeña puerta se estableció un convenio: ella se abriría dejando pasar la luz y entonces él dispararía.

Para cruzar la frontera entre el callejón y la cantina bastaba empujar la puertecilla que se interponía como una paradoja sin solución en su vaivén. Corrido el telón, se abría a la vista un espectáculo irreverente, barroco, cuyo lenguaje pletórico daba muestra de su horror al vacío. Era aquella una atmósfera teatral, un juego de luces y sombras, una danza de resaca y ebriedad. Hombres haciendo a las cosas, cosas moldeando a los hombres.

Adosada al muro sur de la cantina, la contrabarra se erigía a modo de retablo con un gran espejo como fondo. Al centro, un gallito ya difunto y disecado, encerrado en un corral luminoso de neón, había dejado de cantar las victorias sucesivas de las horas. Encabezaba un programa iconográfico compuesto de vasos, copas, botellas y almanaques, además de una comparsa de reflejos de hombres y más cosas.

Entre la barra y la contra barra, el cantinero en turno hacía de terapeuta y confidente, médico de almas ebrias y cautivo espectador. Ante sus ojos se celebraba una asamblea de voluntades cada día, un foro de impulsos vitales en debate. Decía haber visto deponer las armas a la sobriedad rendida ante el empuje apasionado de la ebriedad. Afirmaba poder escuchar el crepitar del fuego al hervir pasiones y razones a la par.

Bajo la luz precaria y en abonos de “El gallito”, los bebedores, hechos de carne y de palabras, de relatos, se topan el uno con el otro en una especie de patio colectivo, en una gota de agua con forma de cantina. Rastreadores de paraísos y míticas edades de oro ya perdidos, llevan a cuestas la nostalgia respectiva y lidian claroscuros minotauros con bordadas faenas en sus sueños. “Ojos de perro, corazón de ciervo”, dijo Platón de los bebedores.

Cruzan por las gargantas sedientas, buches de jugo rasposo llegado del agave con cuerpo de mezcal o de tequila, tragos de cerveza espumosa nativa de la malta o la cebada, sorbos de ron mezclado con burbujas de agua mineral, entre otros brebajes de menor consumo. Un mosaico diverso y plural parece dar forma a los bebedores: los hay que son carniceros, puesteros o cargadores; otros parecen vagos, estudiantes o profesores, los menos vienen del campo y uno que otro es artesano. No hay color en la piel, no hay edad en la carne, cada cabeza es un mundo, no hay mejores ni peores, no hay escala universal.

A cambio de unos tragos de tequila, un asiduo bebedor de la cantina pintó un mural que parecía ventana, con un gallito y el caserío de la ciudad posando como modelos. Otro escribió un poema y un ensayo sin hilos ni costuras acerca del concierto cacofónico escuchado en una heroica resaca. Alguno bordó faenas que nunca llevó a la arena.

La sinfonola traga monedas y vocifera. Boleros, corridos y polkas vienen y van. Corren los dedos sobre las cuerdas, las teclas y los botones, las baquetas arrancan el ritmo al cuero de la tarola entre el ruido de los vasos y las copas chocando, los líquidos que caen y los hielos crujiendo.

Bajo una lámpara sin luz, desde la mesa del rincón, un poeta y campesino ya llegado a la embriaguez pide que le toquen la que se fue. Por otras monedas, un arpa y un ángel comparten la afinación y en cantos entonan los versos completos de una toma acontecida en la historia de la ciudad. Tras beber el penúltimo trago y abatir con el pecho las hojas de la puertecilla, abandona “El gallito” y enfila sin rumbo por la noche y su callejón.